| 「ひろQ」の練習後、反省会を兼ねた飲み会に突入。今日の練習のテープを聴きながら... |

| 五反田: |

ここのフレーズの出だしで失敗したんじゃ。でも、めげずにもう一回、やるよ...ほら、今度は出来た。 |

| 関: |

ここはペダルにした方がよかったですかね? 一瞬、迷って、結局、ペダルにはしなかったんですけど。 |

| 五反田: |

ペダルにしても面白かったかもしれないね。 |

| 青山: |

ここは博士が「こう来るだろう」っていうのが、なんとなく分かりましたよ。 |

| 五反田: |

さすがじゃ。お!、ここ津国君、かっこいいじゃないか。 |

| 津国: |

ちょっと練習してきましたんで。でも、このフレーズ、本当にはまってますね。 |

| ひろ子 |

...あの〜、みなさん、テープを聴きながらいろいろ語ってらっしゃいますけど、自分の演奏を覚えてるんですか? |

五反田:

津国:

青山:

関: |

当然でしょ! |

| 五反田: |

特にさっき演奏したばかりじゃから、体に感覚が残っていて、鮮明に思い出せるじゃろうって。 |

| ひろ子: |

え〜っ! わたしはほとんど覚えていないですよ。少なくともテープを聴きながら自分の演奏と一緒に口ずさむなんてことはとても出来ませ〜ん。 |

| 五反田: |

それはゆゆしき問題じゃな。自分が演奏したことを覚えていないというのは、「どう演奏しようか」を考えていない証拠じゃ。 |

| ひろ子: |

......(沈黙) |

| 五反田: |

ジャズというとアドリブということでインスピレーションや演奏中のひらめきが重要だと思われがちだが、もちろんそれらも大切なんじゃが、それ以上に演奏の構想を描くこと、「こうやってソロを組み立てていこう」と考えることが重要なんじゃ。

構想を考えていくと今までにコピーしたフレーズが自然と出てきたり、「この辺でこんなフレーズが欲しい」とフレーズを考えることが出来る。

|

| ひろ子: |

「ジャズはインプロビゼーションだ!」なんて、即興性が命みたいに言われることが多いですけど? |

| 五反田: |

事前に練習したフレーズを弾いたからといって即興性が失われるわけではない。即興性ばかりを追求していったら、テーマのメロディやコード進行、リズムなども存在してはいけないことになってしまう。 |

| ひろ子: |

いわゆる「フリー・ジャズ」しかジャズじゃない、ってことになりますね。 |

| 五反田: |

まあ、「フリー・ジャズ」が必ずしも「フリー」であるかは見解が分かれるところでもあるな。「フリー・ジャズ」というスタイルに則った形式音楽、と思っている人もいるじゃろう。

まあ、いずれにしても、何も考えずにでたらめに弾いたり、手癖フレーズを弾くことが「即興的」であるとは言えないのは確かじゃろうて。

|

| ひろ子: |

わたしもソロの途中で無意識に指だけが動いている瞬間がありました。 |

| 五反田: |

それだから自分の演奏を覚えていないんじゃ。ちゃんと「ここはこう弾こう」と考えていれば、自分のプレイを忘れることもなかろう。 |

| ひろ子: |

でも、考えた通りには弾けそうもないんですが... |

| 五反田: |

それはそれで仕方あるまい。上手く弾けなかったのはあくまで結果であって、だからといって「弾こう」と考えたことが否定されるものではない。

逆に「こう弾こう」と考えてその通り弾けなかったならば、それを弾けるように練習すればいい。何を練習すればいいのかがおのずと見えてくるもんじゃ。

|

| ひろ子: |

そうっかあ! そうやって練習していけばいいんだ。 |

| 五反田: |

そうじゃ、だから上手くなればなるほど、練習すべきことが増えてきて、ますます上手くなるというわけじゃ。 |

| そのまましばらく、今日の演奏テープを聴き続ける。3曲目のFブルースがプレイバックされたところで... |

| ひろ子: |

ブルースでピアノ・ソロになったところでドラムが演奏を止めちゃったんですけど、何かあったんですか? |

| 青山: |

そう言われるとちょっと心外だなあ。トランペット、テナーと管楽器のソロが続いたんで、ピアノ・ソロではぐっと音量を落とそうと思って、2コーラスほど、ハイハットだけで演奏してみたんだけど。 |

| 五反田: |

ダイナミクスを考えて、バンドをコントロールしようとしたわけじゃな。 |

| ひろ子: |

「ダイナミクス」ってどういうことなんですか? |

| 五反田: |

単純にいうと音量の大小ということだけれど、それだけじゃなく、リズムの強弱やテンションの高低など、音楽全体の盛り上がり具合とでも言った方がより正確かもしれん。 |

| ひろ子: |

それじゃあ、わたしのピアノ・ソロはダイナミクスが低い、盛り上がらない、っていうことなんですか? |

| 五反田: |

いやいや(笑)、違うよ。トランペットやテナーサックスで (フォルテ)や (フォルテ)や (フォルテッシモ)が続いたんで、比較的音量の小さいピアノがソロを取るときに、バンドのダイナミクスを下げて音楽全体のサウンドを変えるとともに、ピアノの音を鮮明に浮かび上がらせよう、という手法じゃよ。 (フォルテッシモ)が続いたんで、比較的音量の小さいピアノがソロを取るときに、バンドのダイナミクスを下げて音楽全体のサウンドを変えるとともに、ピアノの音を鮮明に浮かび上がらせよう、という手法じゃよ。

パット・メセニー・グループの1978年録音の「Lone Jack」でも使っておったぞ。ベースだけをバックにピアノがソロを取って、途中からドラムスが参加して盛り上げておった。

|

| ひろ子: |

それを聞いて、ちょっと安心しました。でも、演奏前に打ち合わせとかはしませんでしたよね? |

| 五反田: |

それはケース・バイ・ケースで事前に打ち合わせることもあるし、今日みたいに突然、やることもある。 |

| ひろ子: |

その「バンドのダイナミクス」をもう少し詳しく説明して下さい。 |

| 五反田: |

「第1部 第4話 アドリブしてみよう」のアドリブの構成で登場した「盛り上がり曲線」を覚えているかのう? |

| ひろ子: |

横軸に時間をとり、縦軸に演奏のテンションというか、盛り上がり具合を表した、こんなグラフでしたよね。

|

| 五反田: |

そうじゃ、そうじゃ。前回は一人のアドリブを表したが、これをそのまま曲全体のダイナミクスを表すのに応用することが出来る。例えばさっきのブルースの曲全体をグラフに表すとこんな感じになるじゃろう。

|

| ひろ子: |

ピアノ・ソロの最初のダイナミクスはベース・ソロに近いくらい低かったんですね。 |

| 五反田: |

でもそれによって曲に大きな展開が生まれるし、ピアノが盛り上がる余地というかダイナミック・レンジの増加幅を広くとれるようにしてあげとるんじゃ。 |

| ひろ子: |

以前、博士が「なるべく低いテンションから始めるた方がダイナミックな演奏が出来る」とおっしゃってましたよね。 |

| 五反田: |

そうじゃ、実力次第でいくらでも盛り上がれる環境を提供してあげてるわけじゃ。

| トランペット・ソロ |

ピアノ・ソロ |

|

|

|

| ひろ子: |

低いところから始める分だけ、ダイナミクスの増加幅を大きくできるわけですね。わたしはあんまり、盛り上がれなかったですけど...(-_-;)。

ジャズの一般的な「ダイナミクス」のパターンみたいなものはあるんですか?

|

| 五反田: |

楽器編成によって様々だから一概には言えんが、スタンダードなどを1ホーン・カルテットで演奏する場合はこんなのが一般的じゃろう。

|

| ひろ子: |

やっぱりベース・ソロのところではダイナミクスが下がるんですね。 |

| 五反田: |

そうなんじゃ、「ダイナミクス」という観点からこのテーマ−ホーン・ソロ−ピアノ・ソロ−ベース−バース−テーマという構成を見てみると、非常に合理的というか、よく考えられた構成であると言える。

テーマからホーン・ソロ、ピアノ・ソロと盛り上がっておいてベース・ソロで一旦、ダイナミクスを下げる。それをドラムスとのバースで無理矢理、元のダイナミクスに戻してテーマに戻るというわけじゃ。

|

| ひろ子: |

そんな風に考えたこと、ありませんでした。それ以外にどんなダイナミクスのパターンがあるんでしょう? |

| 五反田: |

曲の最初から一直線に盛り上がるというパターンもまれにある。たとえばウェザー・リポートの「8:30」における、「Teen Town」などが代表曲じゃ。

|

| ひろ子: |

「Heavey Weather」の「Teen Town」じゃなくって、「8:30」の方ですね。

|

| 五反田: |

ベースが主導するテーマから簡単なアンサンブルを経て、ソプラノ・サックスの一発ソロになだれ込んでフィナーレに向かって一直線に盛り上がっていく。

|

| ひろ子: |

さっきのパット・メセニーにしろ、ウェザー・リポートにしろ、フュージョン系の例が多いですね。 |

| 五反田: |

伝統的なジャズではこの「ダイナミクス」について、どちらかというと軽んじられてきたきらいがある。やっぱり、「アドリブ命」みたいなところが強かったようじゃ。その中でもマイルズやショーターをはじめとした優れたミュージシャンは頑張っていたが、楽器や音色の多彩さなどから、判りやすく表現できるのはフュージョン系のバンドということになると思う。

特にパット・メセニー・グループはこの「ダイナミクス」を積極的に採用したバンドであると、わしは高く評価しておるんじゃ。

|

| ひろ子: |

ジャズ・コンボのように楽器構成が限られているとなかなか、ダイナミックに盛り上げるのは難しそうですよね。 |

| 五反田: |

盛り上げるのももちろんじゃが、ダイナミクスを下げる、つまり音量を小さくするのも難しいんじゃよ。 |

| ひろ子: |

さっきからの例を見ていて気が付いたんですけど、ベース・ソロでダイナミクスが下がったり、「Teen Town」ではベースがテーマをとっていたり、Pat Methenyの「Lone Jack」ではベースとピアノのデュオになったりと、ベースが関係してくるんですけど... |

| 五反田: |

良いところに目を付けたね。普通のジャズ・コンボにおけるサックスなどがソロをとっている時とベースがソロを取っている時をダイナミクスで分析してみると下の図のように表せるじゃろう。

| ホーン・ソロ |

ベース・ソロ |

|

|

|

| ひろ子: |

一つ一つの楽器のダイナミクスの合計がバンドとしてのダイナミクスである、ということですね。 |

| 五反田: |

ベース・ソロでは当然ながらベースのバッキングはないし、ホーンも通常は演奏しない。ピアノやドラムも全く弾かないわけではないが、手数が少なくなる。これがポイントじゃ。その結果としてバンド全体のダイナミクスを小さくしている。

どんな楽器でも「小さい音で演奏する」ことはとても難しい。音色が変わってしまったり、リズムの輪郭がぼやけてしまったり、何よりノリが失われがちじゃ。ならば弾かなければいいだろうということ。演奏する楽器が少なければ自然と音量も小さくなるよね?

さっき、ひろ子くんのバックでドラムがハイ・ハットだけになったのも、シンバルやスネアを「弾かない」ことによって音量を落としていたわけじゃ。

「音を小さくする」ためのもっとも効果的な方法は「弾かない」こと。

これに気が付けば簡単なことじゃが、「コロンブスの卵」的な発想とも言えるね。

|

| ひろ子: |

それも博士の「音楽の極意」の一つですか? |

| 五反田: |

その通り。ピアノなどはたまに「演奏しない」場面はあるが、ドラマーにとって「演奏しない」という発想はなかなか出てこないらしい。ジャズ・コンボではバンドのダイナミクスの大半をドラムスに依存しているというのにね。その点ではアート・ブレーキーはダイナミクスの巨匠とも言える人なんじゃ。

さっき、青山さんがやった、ピアノ・ソロの途中でハイ・ハットだけになるパターンなどもよくやっておったし、「ナイアガラ・ロール」をはじめとしたダイナミックな技が曲を盛り上げるのに効果絶大じゃった。非常にダイナミクスについて考えていた人であると言えよう。

|

| ひろ子: |

ドラミング・スタイルには好き嫌いが分かれるでしょうが、そういうところは大いに学ぶべき点ですね。 |

| 五反田: |

いいこと、言うね。その通りじゃ。

この「ダイナミクス」の考え方は、例えば「テーマをどのように演奏するか」についても多くのアイディアを与えてくれる。

「第2部 第4話」で「Softly As In A Morning Sunrise」を演奏したじゃろう?

|

| ひろ子: |

ピアノ・トリオでやりました。テーマはピアノで取ったんです。 |

| 五反田: |

その時にわしがどういう風に弾きなさいと言ったか覚えておるかね? |

| ひろ子: |

え〜っと、A−A−B−Aの曲で、最初のAはストレートにメロディを弾いて、2回目のAでちょっとメロディを崩す。Bではちょっとゴージャスに和音で弾いて盛り上げておいて、最後のAは再びシングル・トーンで落ち着いた感じにしてみる、でしたっけ? |

| 五反田: |

よく覚えているね。これをダイナミクスという観点から考えてみるんじゃ。 |

| ひろ子: |

こんな感じのグラフになるんでしょうか?

|

| 五反田: |

そうじゃ、そうじゃ。2回目のAで、ちょっとメロディを崩すことによって音数を増やして最初のAより高いダイナミクスにする。Bでは一気にダイナミクスを上げるために和音を弾く。最後のAではシングル・トーンに戻してダイナミクスを下げる。

ダイナミクスの上げ下げは「強く弾く・弱く弾く」も重要なんじが、それ以上に音数の「多い少ない」で、物理的にコントロールするのがコツなんじゃ。

|

| ひろ子: |

同じ強さで弾いたとしても和音で弾くなどして音数を増やせば自然と音量は大きくなる、ということですね。 |

| 五反田: |

あと、「第1部 第4話 アドリブしてみよう」では「盛り上がりと音数・音程の比例の法則」についても説明したじゃろう。

|

| ひろ子: |

そっかあ! 音数を増やしてダイナミクスを上げるのと同じように、音程を高くすることでもダイナミクスを上げられるんですね、博士! |

| 五反田: |

例えばテーマのメロディをオクターブ上げて弾いたりすれば、ダイナミクスは上がるんじゃ。

「I'll Close My Eyes」などのA−A’の曲の場合、1回目のAをオクターブ下で弾いて、2回目のA’でオクターブ上げるとか、応用できるよね。

|

| ひろ子: |

ピアノだとオクターブ上げるのはそれほど大変ではないですが、管楽器だと音域の関係で難しい場合もあるんじゃないですかあ? |

| 五反田: |

確かにそうじゃ。オクターブ上げようとしたら、フラジオ音域になってしまう、とかね。そういう場合はテナーサックスからトランペットにバトンタッチしてオクターブ上げる、なんてこともアリじゃよ。 |

| ひろ子: |

楽器を変えることによって結果的に音程をあげるわけか! いろんなアイディがあるんですねえ。 |

| 五反田: |

このように「ダイナミクス」という考え方を導入すると、曲の料理方法が広がるんじゃ。ひろ子くんもCDなどを聴くときに「ダイナミクス」に注目してみると、それまで見えなかったものが見えてくるかもしれんよ。 |

| ひろ子: |

はい、わかりました。これからそうしてみます。 |

| 五反田: |

さて、次回の練習では「ダイナミクスの巨匠」アート・ブレーキーに敬意を表して、この曲をやろう。

|

| ひろ子: |

これは何という曲ですか? |

| 五反田: |

アート・ブレーキーとジャズ・メッセンジャーズの「UGETSU」に収録されている、「One By One」という曲じゃ。

|

| ひろ子: |

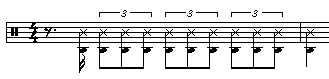

4小節目から5小節目にかけての盛り上げ方は凄いです〜。 |

| 五反田: |

ドラムが3連でバス・タムとスネアを連打するパターンじゃ。

こういうフレーズを嫌うドラマーもいるじゃろうが、やってみるとこんなに気持ちいいフレーズもないことに気が付くじゃろう。ビッグバンドでは定番フレーズじゃな。

|

| ひろ子: |

この曲のダイナミクス・グラフを描くとこんな感じですね。

|

| 五反田: |

早速、応用しとるな! ダイナミクスの考え方は曲全体をマクロに俯瞰する場合にも有効だし、ソロの構成にも応用できるし、1コーラスをミクロで解析するにも利用できるんじゃ。 |

| ひろ子: |

それにしてもコードが次々と変わる曲ですね。 |

| 五反田: |

ハードバップ末期によく見られたパターンじゃな。細かくコードは変わるが、全体のサウンドはほとんど変わらない。テーマのメロディに合わせてダイアトニック・コードをつなぎ合わせたような感じじゃ。 |

| ひろ子: |

アドリブを取るときはどうすれば良いんでしょう? |

| 五反田: |

あんまり細かいコード進行にとらわれずに、大きな流れを感じてソロをとるといいじゃろう。 |

| ひろ子: |

なんか、良くわかんないです。 |

| 五反田: |

じゃあ、「One By One」のマイナス・ワンを聴いて、イメージしなさい。

|

| 「ダイナミクス」の考え方はいろいろと応用が可能です。是非、活用してみて下さい。 |

| つづく |